|

|

|

|

Henry Swinburne (Bristol, 1743-Trinidad,

1803)

Henry Swinburne (Bristol, 1743-Trinidad,

1803), proveniente da una famiglia agiata e

avviato alla carriera ecclesiastica,

ricevuto una ricca rendita dopo la morte del

padre, si dedica alla sua passione per una

vita di studio e conoscenza attraverso i

viaggi, tappe di un cosmopolitismo che

impronterà tutta la sua vita personale e di

scrittore. Dopo una lunga permanenza in

Spagna (1775-1776), da cui nasce l’opera

Travels Through Spain ( Londra 1779),

vive, dal dicembre 1776 al maggio 1778 nel

Regno di Napoli, girandolo in lungo e largo

(altre tappe svolgerà tra 1779 e 1780); il

frutto di tanta meticolosa attenzione sono i

due volumi Travels in the Two Sicilies by

Henry Swinburne, Esq., in the years 1777,

1778, 1779 and 1780 (Londra 1783-85) (un

libro che ebbe immediato successo e fu

tradotto in varie lingue essendo il primo

ampio resoconto sul territorio del Regno).

Il viaggiatore inglese era un esponente

dell’Illuminismo, con un’attenzione

meticolosa per il clima, la geologia,

l’economia e l’amministrazione:

“un’attenzione rigorosa per la verità” è il

suo motto; dove altri si fidano del sentito

dire, Swinburne si fida solo delle sue

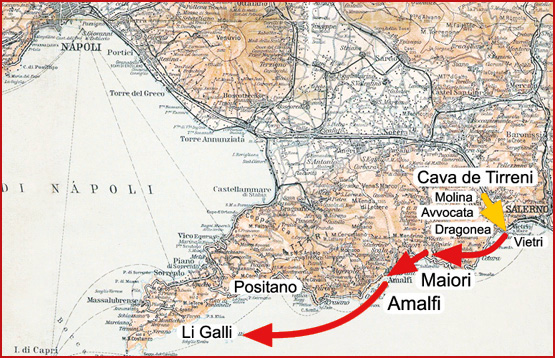

osservazioni dirette. Nell’autunno del 1777

Swinburne esplora anche la costa d’Amalfi.

Nel suo viaggio di ritorno da Paestum si

ferma a Cava. Dopo aver visitato Molina e

Marina di Vietri sale a Dragonea, dove al

convento fa colazione e, attraverso i

boschi, giunge all’Avvocata, dove pranza e

nel pomeriggio scende a Maiori, dove

pernotta. Il giorno seguente, da Maiori in

barca giunge ad Amalfi, vedendo e

descrivendo le città sulla costa. Da Amalfi,

di nuovo in barca, nel pomeriggio si muove

verso il golfo di Napoli, che raggiunge

lasciandoci un’attenta descrizione della

costa attraversata e soffermandosi, in

particolare, sulla pesca del tonno e sul

mito delle Sirene, toccando le isolette dei

Galli. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

L’Avvocata

Da questa località [Dragonea],

viaggiai fino alle foreste, sopra rocce

appuntite e precipizi, giungendo al

monastero di Camaldoli, dedicato a Santa

Maria dell’Avvocata. L’aria era

sfortunatamente così inviluppata nelle

nebbie che si vedeva solo per momentanei

intervalli, quando colpi di venti

squarciavano il velo, sicché potevo

indulgere solo con uno sguardo verso la

costa e le montagne; invano il sole

illuminava per me il paesaggio sottostante;

potevo solo percepire quanto brillantemente

la scena fosse schiarita dai suoi raggi. Il

priore e il suo assistente mi ricevettero

molto cortesemente offrendomi ospitalità.

Accettai l’invito e mangiai con prontezza un

frugale pasto di maccaroni e verdure.

O per la fame che aveva fatto svanire tutte

le delicatezze epicuree del palato o perché

ciò che mi fu offerto era di una bontà fuori

dal comune nel suo genere, trovai certamente

un grande sollievo da questo pranzo

casalingo.

Dopo pranzo, mi recai nei

boschi, dove i frati avevano aperto sentieri

lungo la costa della montagna, esattamente

nello stesso stile naturale che un montanaro

avrebbe adottato una volta chiamato ad

intervenire in una situazione analoga. La

nebbia aveva ostruito per qualche tempo la

vista ma verso sera essa si dileguò e mi

strinse la gioia di un panorama estremamente

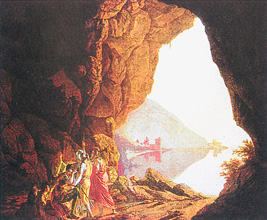

sorprendente. Mi sembrava di guardare da un

altro mondo attraverso un’apertura nella

volta del cielo.

Il convento occupa la punta

del promontorio che si proietta dalla

montagna e ha coste così ripide dagli altri

tre lati, che io rabbrividì al primo sguardo

verso il basso. Le montagne sorrentine sono

in tutta la loro visibilità, mischiate in

una rude e maestosa confusione; città e

villaggi sembrano come punti in una mappa, e

i confini del mare sono persi nel cielo.

I monaci camaldolesi sono mandati qui a rotazione da altri

conventi; essi conducono

|

|

una dura vita, e per

molti scopi di umano e nazionale beneficio,

invero inutile; sono completamente soddisfatti

dell’estremo vantaggio per sé stessi, in

particolare di quanto essi in tal modo

divengano ben accetti alla divinità e anche

al popolo per l’efficacia delle loro

preghiere, le quali fermarono un flagello

prima che esso toccasse i colpevoli mortali.

Le loro orazioni sono quasi incessanti, e

l’applicazione allo studio non è permessa;

davvero essi sono efficacemente impediti dal

cadere in errore grazie a sette chiamate

dalla chiesa ogni giorno, e al costume di

pausa e di meditazione per ogni verso del

loro ufficio. Essi, tuttavia, godono della

libertà di andare fuori e di osservare sanamente con più grande possibilità dei

Certosini. L’aria di questi posti è

veramente pura, ma è crudelmente disturbata

dai temporali specialmente d’inverno, nella

quale stagione, una settimana non passa

senza che qualcuna delle costruzioni non sia

colpita da un fulmine. I monaci affrontano

il pericolo con grande spregio, affidandosi

coraggiosamente alla protezione della

Madonna; essi infatti mi confidarono che un

prete era stato colpito presso l’altare e un

fratello laico ucciso. I venti erano così

poderosi e taglienti che neppure i fiori o i

frutti potevano essere piantati, perciò i

giardini che appartenevano a ciascuna cella

erano piantati solo con ortaggi; talvolta i

colpi di vento investono i fratelli laici

mentre attraversano il cortile con il pranzo

per i monaci e vola via il cestino con le

provviste. La neve vi si trova per metà

dell’anno. Le rendite del monastero

ammontano a 2.000 ducati l’anno e agenti

nelle città della costa li approvvigionano

quotidianamente di pesce e altri beni

necessari. Alle donne è concesso di entrare

nel convento solo in due giorni dell’anno;

tutti i pellegrini maschi e i viaggiatori

sono alloggiati e rifocillati per tre giorni

e quando il mare è così mosso da non

permettere l’arrivo ad Amalfi e in altri

posti della costa, il convento offre un

servizio importantissimo ai passeggeri,

essendo situato sull’unica strada

praticabile attraverso le montagne. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Maiori

Nel pomeriggio discesi a

Maiori, un paese che comprende cinquemila

abitanti, situato sulla spiaggia all’imbocco

di una profonda vallata; il torrente che ha

formato nel tempo questa valle causa danni

frequenti, e spesso spazza via i giardini e

le case.

Le parti più alte della montagna che racchiudono quella valle sono

ricche di querce sempreverdi di una taglia

minuscola; il sottobosco copre i fianchi;

viti e giardini pensili di alberi di arancio

riempiono le pendici.

La gente di Maiori è attiva e industriosa,

commercia in frutti di produzione propria, e in

|

|

macaroni

fatti con grano che esportano dalla Puglia:

per il loro abile metodo di mescolare e

impastare la farina, o per una qualche

peculiare eccellenza dell’acqua e del clima,

producono la migliore pasta nel regno.

Fui ammesso in un giardino

appartenente ad un signore adesso in viaggio

che io ammirai con gran piacere per quanto

esso era adornato in uno stile felicemente

adattato alla posizione e al clima. Il

palazzo è pulito e arieggiato e i giardini

sono tagliati da canali di acqua limpida,

ciascuno dei quali crea forti corsi d’acqua

tra ricchi profumati giardinetti oppure

cadute di cascate attraverso grotte di

conchiglie lavorate e ombreggiati pergolati.

Nel suo serraglio fui sorpreso di trovare

due galli neri e tre galline grigie con

buone piume e salute senza soffrire il caldo

di questo clima, che dovrebbe costituire

causa di malattia per la costituzione di un

uccello che apprezza le alte montagne o

fredde paludi. Il loro pasto qui è miglio e

verdi foglie di lattuga ed altre piante che

crescono nel loro recinto. Questi uccelli

furono portati dalle montagne di Genova

sopra il golfo della Spezia.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Da Maiori ad Amalfi

l giorno dopo alle otto del

mattino, andai per mare con una barca a sei

remi. Il tempo era mite e piuttosto

nuvoloso, il mare perfettamente calmo e di

un colore blu scuro: la vista della costa

sublime, le alte montagne sembravano venir

fuori dal fondo delle onde, coperte di verde

alla sommità eccetto alcuni pinnacoli

rocciosi che avevano la funzione di

diversificare il paesaggio. Giù a metà

strada dal lato delle rocce scorsi molti

villaggi; sparsi sempre più folti come

l’occhio discende, quasi vicino al fondo la

superficie è abbastanza ricoperta da case

bianche e aranceti; sui punti più spogli e

più torreggianti sono posti conventi e

chiese, e nelle più profonde vallate che

tagliano la catena montuosa, sono uniti i

quattro paesi principali della costiera. La

spiaggia è rocciosa e spoglia, trasformata

in molte forme romantiche, con cavità cupe,

sentieri e costruzioni sospese in un modo

pauroso sull’orlo, mentre sotto giace la

nobile distesa del mare, ravvivato dalle

moltitudini di scialuppe leggere che

navigano attraverso la sua superficie.

Vicino Maiori c’è un’ampia caverna ricca di

stalattiti le quali essendo cadute dalla

volta sono state sballottate dalle onde fino

a renderle lisce e arrotondate: esse sono di

un bianco come il latte e ben lucidate, e

sembrano le solidificazioni chiamate

Confetti di Tivoli.

|

|

Noi passammo prima Minori, un piccolo paese

che commercia anche in maccaroni,

anticamente l’arsenale di Amalfi, poi

girando un promontorio noi posammo i nostri

remi a contemplare il paese di Atrani che è

stretto tra due strapiombi uniti insieme da

costruzioni, una strada serpeggia verso

l’alto di questa valle che conduce a Ravello

e Scala, due città episcopali, o piuttosto

villaggi in conflitto, sulla cima della

montagna. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Amalfi

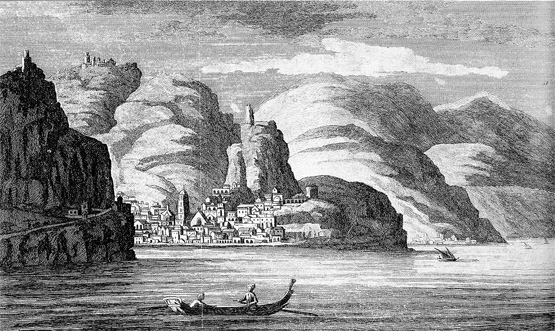

Giunsi presto alla città di

Amalfi; i suoi edifici

non sono rimarchevoli per eleganza o per

grandezza, e contengono al massimo

quattromila abitanti, che hanno l’aria di

condurre un esistenza povera. Amalfi è solo

un’ombra di ciò che era nel suo stato

fiorente, quando si estendeva sulle stupende

rocce che stanno sospese su ogni lato

tuttora incoronate con muri merlati e torri

in rovina. Essa presenta pochi oggetti che

possano richiamare alla mente un’idea della

sua antica prosperità. La cattedrale è nel

meno piacevole di quegli stili

architettonici inventati o adottati nelle

epoche barbariche, quando le regole e

proporzioni greche furono dimenticate. Il

campanile è uno dei più brutti di quel tipo,

e il portico non ha neanche la leggerezza

gotica. |

|

Due superbe colonne antiche

di granito rosso egiziano piazzate

all’entrata del coro, rendono ancora più

evidente la bruttezza degli oggetti

circostanti. Sotto il coro c’è la cappella e

tomba dell’apostolo Sant’Andrea; in onore del

quale l’edificio venne dedicato, quando

cardinal Capuano nel 1208 portò il suo corpo

da Costantinopoli. Questa cripta assomiglia

a quella di San Matteo a Salerno nella forma

e nella sistemazione dei marmi sulle pareti.

Vicino all’approdo, c’è un

passaggio basso, composto di frammenti di un

elegante tempio pagano. Due bellissimi

capitelli corinzi, con alcuni pezzi di

architrave e lacunari sono sistemati a

sostenere l’arco.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La Costa e Li Galli

Avendo ricevuto provviste per

il pranzo, io m’imbarcai, e navigai lungo la

costa fino alla zona di pesca del tonno. La

stagione era inoltrata e il lavoro quasi

finito, ma uno dei guardiani mi spiegò ogni

parte del macchinario. Le reti sono stese su

una grande zona di mare per mezzo di cavi

fissati ad ancore, e sono divise in parecchi

compartimenti. L’entrata è sempre diretta, a

seconda della stagione, verso quella parte

del mare dalla quale i pesci sono soliti

arrivare. Un uomo piazzato alla sommità di

una roccia molto alta, dà il segnale che il

pesce sta arrivando; poiché egli da quell’altezza

può distinguere molto meglio di qualsiasi

persona vicina alla superficie che cosa

passa sotto le acque. Non appena è dato

avviso che il banco di pesci è penetrato

almeno fino al compartimento più interno, o

camera della morte, il passaggio viene

chiuso ed inizia la mattanza. Gli impresari

di queste riserve di pesca pagano un

riconoscimento al re, qual signore, sulla

cui terra essi fissano la dimora principale,

o ‘piede’, della tonnara; essi fanno il

miglior contratto che possono, e, fintanto

che il successo corona i loro sforzi, essi

ottengono questo permesso per un piccolo

pagamento; ma dopo, l’affitto è aumentato in

proporzione al loro bottino. Il tonno

appartiene allo sgombro di Linneo tra i

toracici ed entra nel Mediterraneo circa

all’equinozio d’inverno, viaggiando in una

falange triangolare, così da tagliare le

acque, e presentare una grossa base per

combattere maree e correnti e spingere

avanti. Questi pesci si rifugiano nei mari

caldi della Grecia per deporre le uova,

dirigendo il loro corso verso le coste

europee, ma, quando ritornano si avvicinano

alla costa africana; i più giovani sono in

testa al branco quando viaggiano. Essi

ritornano ad est in maggio, ed abbandonano

sulle coste della Sicilia e della Calabria.

In autunno si dirigono a nord; nelle

vicinanze di Amalfi e Napoli; ma durante

l’intera stagione occasionalmente si

catturano i dispersi.

Quando sono presi in maggio,

il periodo solito della loro apparizione

nelle baie calabre, essi sono pieni di

uova, e la loro carne è allora ritenuta

nociva, adatta a causare mal di testa e

vapori; gli spermi e le uova sono

particolarmente così in quella stagione. Per

prevenire questi cattivi effetti i nativi li

friggono nell’olio e poi li salano. La

quantità di questo pesce consumata

annualmente nelle Due Sicilie è quasi

incalcolabile. Dall’inizio di maggio alla

fine di ottobre esso viene mangiato fresco,

tutto il resto dell’anno, si usa salato. La

parte più delicata è la bocca. La pancia

salata era chiamata tarantellum, ed era

considerata una grande ghiottoneria dai

Romani; il suo nome attualmente è surra. Il

resto del corpo è tagliato a fette e messo

nei mastelli.

Poi doppiammo Capo Conca,

chiamato così da un villaggio costruito sul

declivio della montagna. Da questo punto la

costa, che fino ad allora si estendeva da

Nord-Est a Sud-Ovest prende un’improvvisa

svolta a Nord-Ovest e forma una profonda

curva; dopo la quale essa si slancia in una

linea retta fino alla punta della Campanella

e l’isola di Capri; la sua estensione supera

di molto l’idea che mi ero fatto da

un’ispezione delle carte geografiche ed ha

un aspetto molto più monotono e spoglio di

quella parte che si trova ad est di Conca.

Vicino al capo c’è una roccia chiamata l’Asciola,

interamente formata di pietra nera calcarea,

libera da ogni mistura di ornamenti marini;

essa sembra costituire la grande massa

interna delle montagne che fiancheggiano la

riva. Nella curva si trova Positano. I

villaggi diventavano scarsi mentre ci

avvicinavamo al mare aperto. Quando lo

stretto di Capri cominciò ad aprirsi sopra

di noi, ci dirigemmo a Sud-Ovest verso Li

Galli, le presunte Sirenuse o isole una

volta abitate dalle Sirene, che Ulisse

attraversò con tanta cautela e rischio.

Grandi mutazioni si sono avute nella forma,

misura e numero, per effetto del fuoco

sotterraneo; e molte persone dotte sono

andate tanto in là da affermare che queste

rocce sono sorte dal fondo del mare da

quando Omero cantò le sue rapsodie; e di

conseguenza, che quei mostri vissero in un

altro posto, probabilmente la Sicilia o

Capri. La tradizione delle Sirene tipica del

posto è molto antica ed universalmente nota;

ma che cosa esse fossero veramente,

spogliate del loro favoloso e poetico

travestimento, non è facile da scoprire. È

noto che tutte le isole italiane in

prossimità di lingue di terre sporgenti sul

mare, erano ritenute essere il posto di

residenza o sepoltura di una dea o sirena;

dal che noi possiamo arguire che su quei

promontori una volta vivevano alcune femmine

sovrane, in tempi di cui non esistono

testimonianze. Poiché gli antichi germani e

greci erano soliti dare obbedienza a persone

del sesso più debole, non è assurdo supporre

che gli antichi abitanti d’Italia forse

derivavano dalla stessa razza, ed erano

anche soliti affidare lo scettro nelle mani

di una donna. Il posto che ella sceglieva

come sua residenza era, senza dubbio, molto

ben fortificato, e ben situato perché i suoi

sudditi pirati attaccassero e

intercettassero vascelli che navigavano quei

mari in età in cui era impossibile navigare

ad una certa distanza dalla terra. Così esse

possono essere apparse formidabili agli

occhi degli uomini con la violenza e con

imprese di guerra; ma è più naturale dare

alle Sirene il potere nelle arti e nelle

corruzioni delle pace, è più consono

all’idea che di esse ci siamo fatte. I dolci

luoghi appartati che abbondano nella

penisola sorrentina, gli incantevoli

panorami, l’abbondanza di tutte le cose

necessarie ed anche dei lussi della vita e

la dolce temperatura del clima non possono

mancare di attirare gli stranieri: lì essi

devono avere acquistato senza accorgersene

un gusto per il piacere e l’indolenza che

snervava sia i loro corpi che le loro menti

e reso ogni altro paese odioso per loro.

Forse in tempi assai remoti, quando l’Italia

era posseduta da altre nazioni i cui nomi

propri sono oggi sconosciuti, ci fu un

periodo di ricchezza, di eleganza,

raffinatezza e cultura cui seguirono secoli

di barbarismo che hanno cancellato tutti i

ricordi di esso: i sudditi delle Sirene

possono allora essere stati eccelsi nelle

arti e nelle scienze. L’interesse e la

politica potrebbero averli resi assai

ingegnosi ed industriosi nell’attirare gli

stranieri nelle loro residenze, ed

ugualmente esperti nel corrompere le loro

menti con il vizio e l’effeminatezza. Noi

sappiamo quasi certamente che la cultura

fiorì in questa parte dell’Europa prima

della guerra di Troia, ma essa era

probabilmente nelle mani dei sacerdoti; gli

antichi riti praticati sulla riva del lago

d’Averno rafforzarono questa opinione, la

superstizione chiamata in aiuto del vizio

deve essere stata irresistibile e reso assai

pericoloso per un avventuriero approdare in

qualsiasi porto di questa costa. Queste

isole sono cinque; sulla più grande c’è una

torre di guardia e quella successiva ha un

eremo deserto. Toccammo terra su quella

principale in una grotta formata da una

spaccatura nella grande massa di rocce; una

folla di pescatori era venuta dentro a

mangiare e ad asciugare le reti. L’isola è

solo uno stretto spigolo semicircolare

coperto da un leggero strato di terra; altre

due piccole isole ed alcune rocce

frastagliate che affiorano appena dalle onde

corrispondono con questa così da tracciare

il contorno di un cratere vulcanico. Sono

tutte principalmente di roccia calcarea

estremamente compatta, disordinata e confusa

con masse di breccia disposte in maniera

assai irregolare; sotto queste c’è lava, e

più l’occhio scende in profondità più forti

sono i segni del fuoco; sotto la superficie

dell’acqua, ed alcuni punti sopra di essa,

gli strati sono interi blocchi di basalto.

Da ciò è giusto presumere che fuochi

centrali hanno portati alla luce le sostanze

combuste che originariamente giacevano

vicino al loro centro, con tutti gli strati

intermedi che li coprirono dal mare. Gli

strati si inclinano verso il basso da Est ad

Ovest; l’aria sembra essersi fatta strada in

parte dalla massa vulcanica mentre era in

fusione, lasciando molte cavità all’interno

di essa quale testimonianza del suo lavorio.

Queste isole sono incolte e

disabitate da quando il vecchio eremita di

S. Antonio morì. Il mirto ricopre la maggior

parte della superficie, ma penso che i fichi

ed i crespi di cui alcune piante sono

spuntate nelle crepe della roccia,

crescerebbero bene qui e produrrebbero una

quantità di frutta che potrebbe essere

scambiata con una provvista di cibi

sufficiente a mantenere alcune famiglie, ed

una cisterna potrebbe contenere l’acqua

necessaria per il loro uso.

Il nostro pilota che fungeva

da cuoco, aveva procurato una assai ricca

scorta di patelle, gamberoni e cefali rossi,

presi mentre io stavo esaminando la roccia.

Il piacere del posto fu aumentato dalla

selvatichezza dello scenario.

Di là facemmo vela oltre il

canale di Capri e passammo davanti a

Donerana [Nerano], ultimo borgo costiero a

sud di Punta Campanella. È celebre per i

suoi marinai. Si favoleggia che sulla

spiaggia convengano spiriti maligni, vittime

dell’antico fascino delle Sirene, demoni

pagani. Le vigne di Donerana troneggiano tra

folti lentischi. Le virtù astringenti di

queste piante trapassano nel vino, che quasi

soffoca, allorché chi ne abbia bevuto molto

si corica di schiena, posizione tipica dei

napoletani. Questo pesante timore prende

sempre loro qui, essendo sufficiente a

intimorire queste persone ignoranti; ma

un’altra circostanza fa crescere la paura:

le loro orecchie sono investite da continui

rolli e rumori di sassi che rotolano sopra

di essi. La spiegazione è la seguente: le

pietre sono a mezza collina vicine ad un

immenso deposito di sassi, portati da un

torrente; il rifiuto della cena, che è

gettata sopra questi sassi attira una

miriade di ratti, che combattono per la

preda. Questi animali provocano un

prodigioso squittio e nella lotta fanno

cadere le pietre smosse nel corso d’acqua.

Noi presto doppiammo il capo

e corremmo in quattro ore attraverso il

golfo di Napoli. |

|